Cada año, miles de visitantes viajan a Tanzania para descansar en las hermosas playas de Zanzíbar y disfrutar de las cálidas aguas del océano Índico. Sin embargo, muchos no saben que este paraíso tuvo un pasado oscuro y doloroso.

Durante siglos, Zanzíbar fue el escenario de uno de los mayores mercados de esclavos, donde innumerables africanos fueron vendidos por comerciantes árabes. Las atrocidades del comercio de esclavos continuaron hasta bien entrado el siglo XX, y algunos informes indican que persistieron incluso hasta la década de 1960.

En este artículo se repasa el difícil pasado de Zanzíbar y se muestra el profundo impacto que el comercio de esclavos tuvo en su historia.

Los orígenes de la esclavitud en África Oriental

No existen registros exactos sobre cuándo comenzó la esclavitud en Zanzíbar. Los investigadores creen que se inició en el siglo VIII, mucho antes de que los árabes empezaran a establecerse en la costa de África Oriental. Ya en épocas anteriores, los grupos étnicos locales luchaban entre sí, capturaban a sus enemigos y los vendían como esclavos.

Cuando los árabes llegaron a Zanzíbar, tomaron rápidamente el control del comercio de esclavos y lo expandieron a una escala enorme. Gracias a su posición estratégica en el océano Índico, la isla se convirtió en un centro clave para la venta de personas esclavizadas hacia Omán y otras regiones del Oriente Medio. Con una eficiencia implacable, los gobernantes árabes transformaron este comercio en una gran industria que, en pocos siglos, llegó a representar una tercera parte de los ingresos del sultanato, junto con los beneficios del marfil y el clavo.

“Zanzíbar fue un centro de comercio de marfil y esclavos antes de la llegada de los omaníes. Pero durante el reinado de Sayyid Said, el valor de las exportaciones de Zanzíbar se duplicó con creces y la isla pasó a controlar económicamente la mayoría de las ciudades costeras. Hacia la década de 1860, las exportaciones de esclavos alcanzaban unas 30.000 personas al año, y se había creado una maquinaria eficaz, respaldada por capital indio, para trasladar esclavos a la isla desde toda África Oriental. El clavo, introducido desde Mauricio y Reunión en la década de 1820, se convirtió poco a poco en la tercera exportación de Zanzíbar, después del marfil y los esclavos. Las plantaciones necesitaban tanta mano de obra que, hacia 1850, se calcula que dos tercios de la población de las islas de Zanzíbar y Pemba eran esclavos.” Asian and African Systems of Slavery, editado por James L. Watson, 1980.

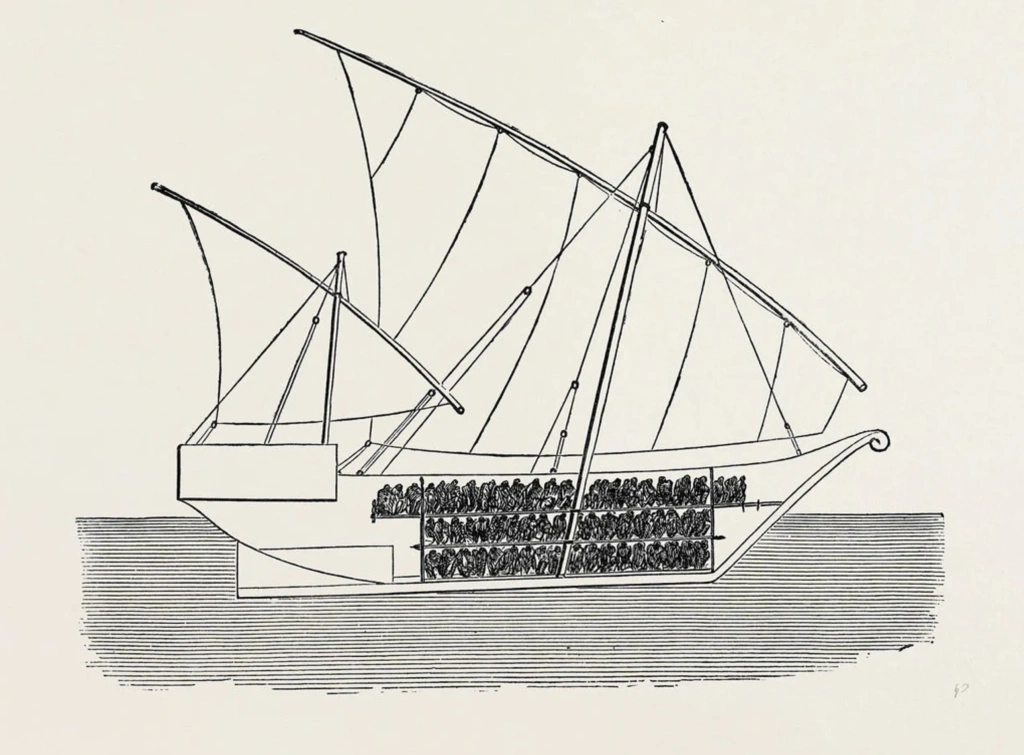

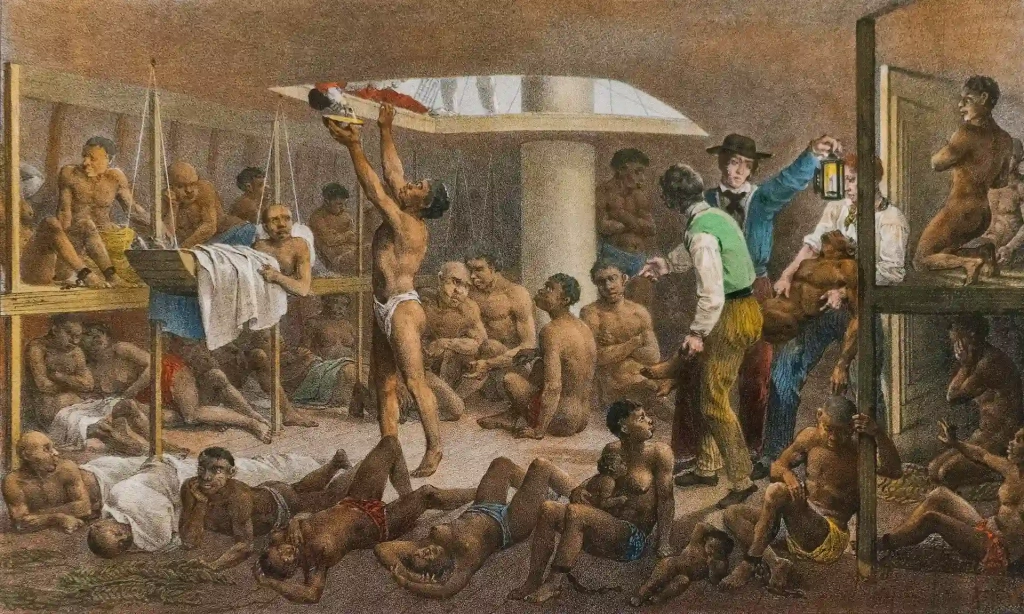

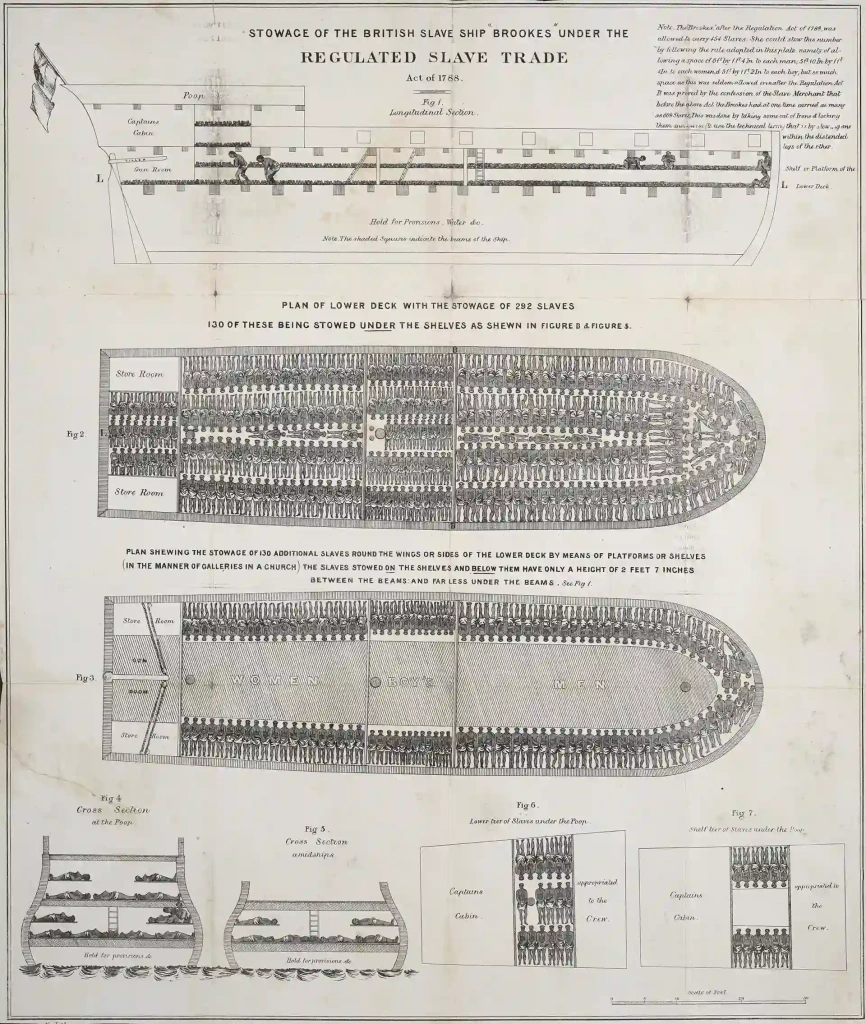

Los esclavos eran transportados en grandes barcos diseñados especialmente para llevar “carga viva”. Para obtener el máximo beneficio, los propietarios de las embarcaciones llenaban los barcos con el mayor número posible de personas. Los cautivos eran encadenados con pesadas cadenas y confinados en espacios muy reducidos, casi sin oxígeno, en las bodegas. Como resultado, muchos morían durante el trayecto y eran arrojados al mar.

Durante el período de influencia portuguesa en 1684, los legisladores europeos introdujeron la Tonnage Act, una ley que mejoró ligeramente las condiciones del transporte. Sin embargo, es probable que esta medida no respondiera a motivos humanitarios, sino al deseo de aumentar las ganancias: al fin y al cabo, si demasiados esclavos llegaban muertos al mercado, nadie pagaría por ellos.

Aun así, las condiciones en estos barcos seguían siendo terribles. Las personas pasaban meses bajo un calor sofocante, encadenadas por los tobillos y el cuello, sentadas desnudas en el suelo, golpeadas y hambrientas, presas del dolor y del miedo. En cada travesía, muchos no lograban resistir y morían de disentería, malaria, viruela y otras enfermedades.

A medida que aumentaba la influencia británica, en 1788 se promulgó la Dolben Act. Esta ley limitaba el número de esclavos transportados según la capacidad de carga de cada barco. Aunque solo se aplicaba a los buques británicos, fue la primera iniciativa oficial del gobierno del Reino Unido destinada a regular el comercio de esclavos. La norma fue presentada en el Parlamento por Sir William Dolben, destacado defensor de la abolición de la esclavitud.

Sir William Dolben se unió al movimiento abolicionista tras visitar por casualidad un barco de esclavos, el Brookes, en el puerto de Londres. Las terribles condiciones en las que las personas eran mantenidas encadenadas le impactaron profundamente, y decidió de inmediato iniciar una campaña contra esta práctica inhumana.

Dolben documentó el barco, que más tarde se haría mundialmente conocido. En 1788 se publicaron grabados del Brookes, que se convirtieron en símbolo del trato inhumano a los cautivos africanos. La amplia difusión de estas imágenes fue un fuerte impulso para aprobar la mencionada ley, que limitó la capacidad del Brookes a un máximo de 454 personas. Antes de esa restricción, el barco había transportado más de 600 esclavos en un solo viaje.

Esclavos en Zanzíbar

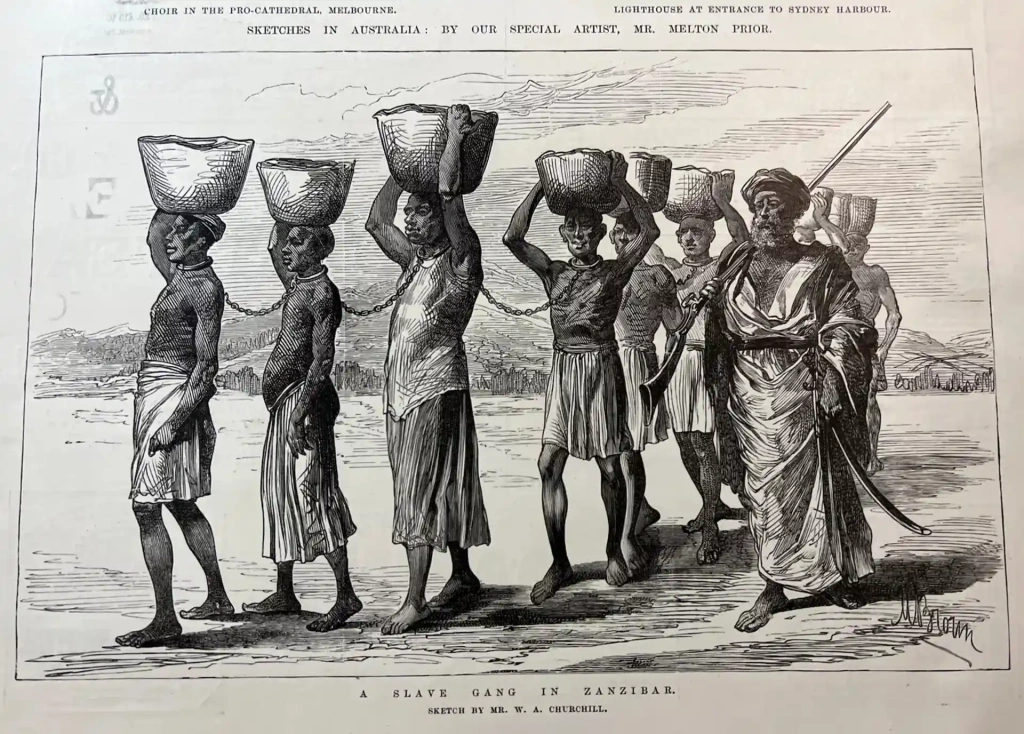

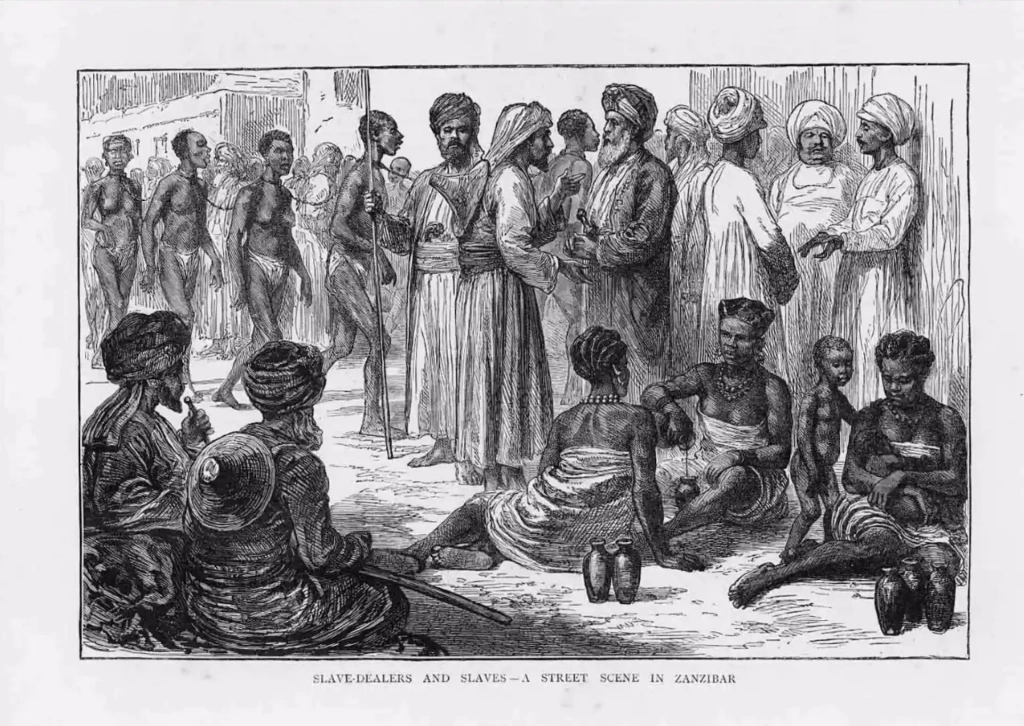

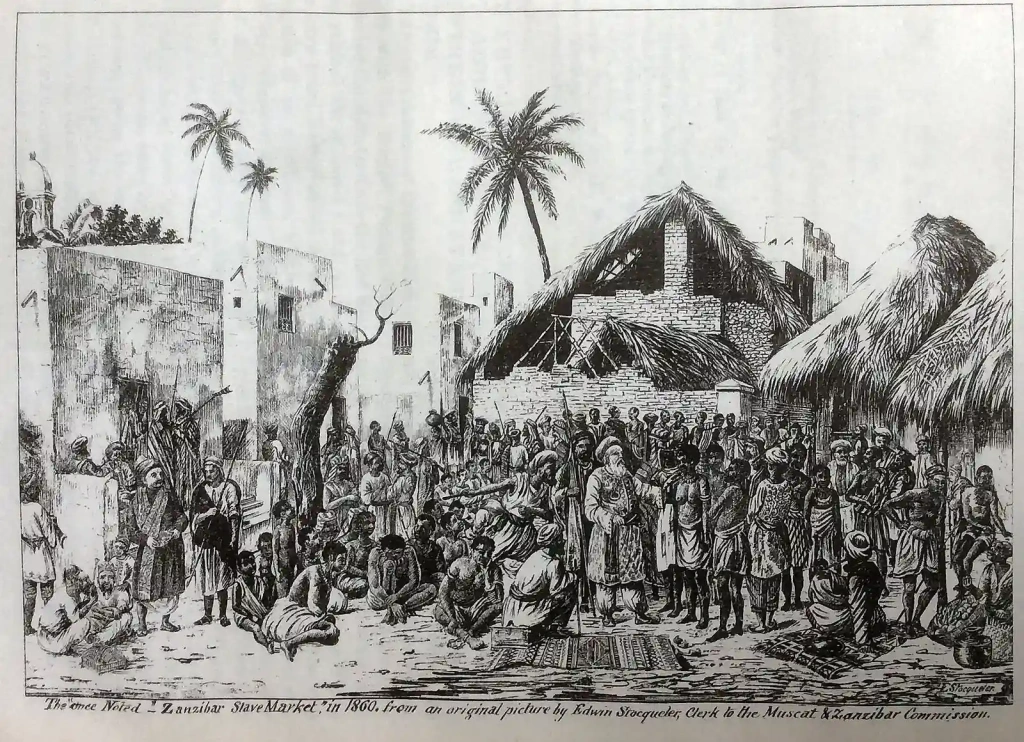

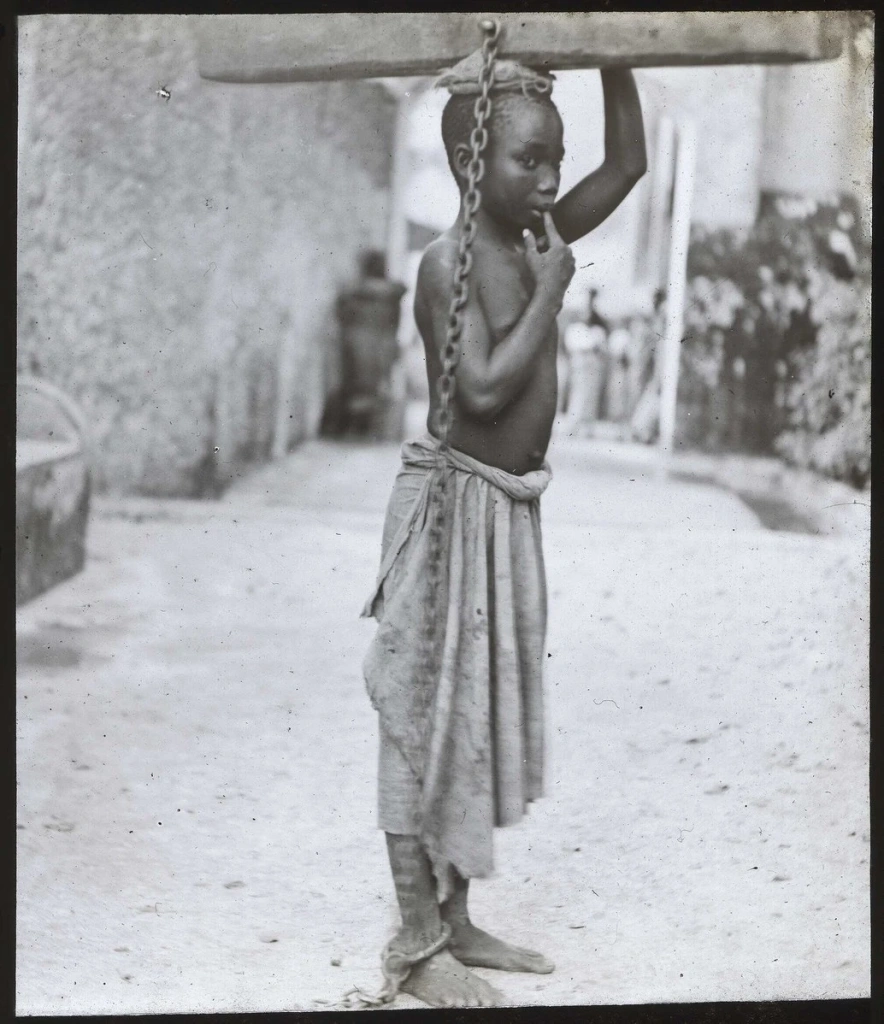

En el siglo XIX, la isla de Zanzíbar se convirtió en uno de los principales centros mundiales de compraventa de personas. Hacia la década de 1850, había hasta 70.000 esclavos en la isla. Los cautivos procedentes del África Central eran trasladados a la costa oriental en numerosas caravanas y en barcos de pesca tipo dhow. Desde allí, los esclavos, agotados y medio muertos, eran llevados a Stone Town. Eran literalmente arrojados a estrechas celdas subterráneas, donde esperaban hasta que el mercado de esclavos abría, normalmente hacia las cuatro de la tarde.

Los propietarios organizaban su “mercancía humana” en filas, agrupando a las personas según su edad, género, capacidad para distintos tipos de trabajo y valor estimado. Los compradores examinaban con atención esta “mercancía viva”, desnudando a los esclavos para revisar sus ojos y dientes, palpar sus músculos y otras partes del cuerpo. Les hacían moverse para comprobar su fuerza o detectar defectos físicos. Algunos relatos incluso mencionan que se les lanzaban palos para que los recogieran, como si fueran animales.

Las mujeres recibían una atención especial. Los países árabes las compraban para trabajar como sirvientas o como esclavas sexuales. En las familias musulmanas adineradas, los hombres reunían harenes enteros de concubinas. Una vez esclavizadas, estas mujeres sufrían un trato cruel no solo por parte de sus dueños, sino también de las esposas. Un ejemplo claro de ello aparece en el libro Sex, Power, and Slavery, editado por Gwyn Campbell y Elizabeth Elbourne y publicado por Ohio University Press en 2014.

En el libro Aspects of Colonial Tanzania History, publicado en 2013 por Lawrence E. Y. Mbogoni, se señala que los niños también tenían una gran demanda en el comercio de esclavos de Zanzíbar. Según el autor, eran más fáciles de controlar, casi como un rebaño de ovejas. Las niñas, en particular, eran más caras. Por ejemplo, en 1857, un niño de 7 u 8 años se valoraba entre 7 y 15 dólares, lo que equivale aproximadamente a entre 255 y 545 dólares actuales. Una niña de la misma edad podía costar entre 10 y 18 dólares, es decir, entre 360 y 655 dólares al valor de hoy.

Después de 1828, la demanda de esclavos varones aumentó bruscamente. El sultán implantó un estricto plan de cultivo de clavo, lo que provocó un fuerte crecimiento de la necesidad de mano de obra esclava en las plantaciones. Los expertos estiman que hacia la década de 1850, alrededor de dos tercios de la población de Zanzíbar y de la isla de Pemba eran esclavos.

Tippu Tip, el comerciante de esclavos más famoso de Zanzíbar

Incontables personas fueron compradas y vendidas durante el auge del comercio de esclavos. Muchos traficantes amasaron enormes fortunas a costa de miles de vidas destruidas. Entre ellos, una de las figuras más destacadas fue Tippu Tip, comerciante de esclavos de origen afro-omaní.

Bajo su mando se enviaron miles de expediciones al África Central, donde compraban aldeanos por una miseria y capturaban por la fuerza a miles de personas negras. Según una leyenda, el apodo “Tippu Tip” proviene del característico sonido de los disparos que siempre acompañaban sus incursiones.

Tippu Tip no solo abastecía de esclavos a los barcos mercantes del este, sino que también comerciaba grandes cantidades de marfil. Con las ganancias obtenidas compró tierras y estableció plantaciones de clavo, donde obligaba a trabajar a cientos de cautivos. En Stone Town aún se conserva una antigua casa de piedra que perteneció a Tippu Tip.

De forma sorprendente, este hombre dejó huella en la historia no solo como uno de los comerciantes de esclavos más ricos y despiadados, sino también como un hombre instruido. Era considerado un intelectual y escribió el primer tratado autobiográfico en lengua suajili. Lo más llamativo, sin embargo, es que apoyó a David Livingstone, el célebre filántropo y abolicionista.

Aunque David Livingstone condenó públicamente el comercio de esclavos, hubo un tiempo en que no podía continuar sus investigaciones en África sin el apoyo de benefactores locales. Lamentablemente, muchos de ellos eran propietarios de esclavos. Estos, a su vez, supieron aprovecharse de esa “amistad” aparentemente contradictoria. Livingstone había ganado la confianza y el respeto de la población local, lo que beneficiaba a las familias árabes adineradas que respaldaban al misionero escocés.

La lucha contra la esclavitud y el comienzo de su fin

La abolición del comercio de esclavos en la costa oriental de África no fue un acontecimiento inmediato. Fue un proceso lento y gradual que se enfrentó a una fuerte resistencia por parte de la élite árabe local.

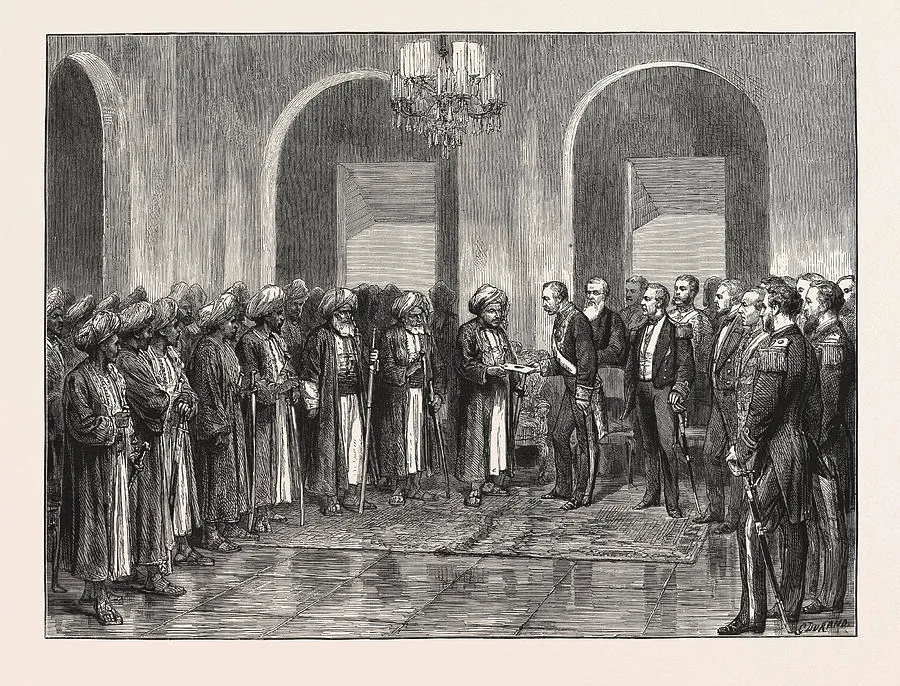

En 1822, los británicos firmaron un acuerdo con el sultán para poner fin al tráfico de personas en las regiones del sur y del este. En 1845 se firmó el llamado *Tratado de Hamerton*, que limitaba la venta de esclavos en las regiones del norte. En 1872, el administrador colonial británico Henry Bartle Frere viajó a Zanzíbar para negociar el fin total del comercio de esclavos. Al año siguiente logró firmar un tratado que obligaba a Zanzíbar a detener la importación de esclavos desde el continente hacia las islas.

Sin embargo, aquello no significó el final. Aunque los esclavos obtuvieron oficialmente el derecho a pedir ayuda a los británicos si eran vendidos contra su voluntad, el comercio continuó, aunque a un ritmo menor.

Ese mismo año, 1873, el mercado de esclavos al aire libre de Stone Town fue finalmente cerrado. Sin embargo, las autoridades árabes locales trasladaron el comercio a la vecina y más aislada isla de Pemba. El sultanato continuó importando miles de esclavos, y ni siquiera la flota británica que patrullaba las aguas costeras consiguió detener este tráfico.

«El comercio de esclavos de contrabando tuvo una importancia particular en la historia de Pemba. Tras el cierre del mercado de esclavos de la ciudad de Zanzíbar en 1873, Pemba se convirtió en un destino principal para los esclavos importados. Se estima que en 1875 la isla recibía hasta 1.000 esclavos al mes. La marina británica patrullaba regularmente las aguas alrededor de Pemba, y más tarde se produjeron enfrentamientos frecuentes entre los barcos de guerra y los dhows que transportaban esclavos. Debido a este cambio, Pemba se hizo conocida internacionalmente a través de la prensa occidental como un lugar asociado con la esclavitud y la resistencia a los tratados británicos.» Slavery and Emancipation in Islamic East Africa: From Honor to Respectability, Elisabeth McMahon, 2013.

Esta situación continuó hasta 1890, cuando, bajo la presión de los británicos, el sultán emitió finalmente un decreto que prohibía por completo la compra, venta e intercambio de esclavos. Sin embargo, la esclavitud no se abolió por completo. A los esclavos se les dio la posibilidad de comprar su libertad, y los hijos nacidos después de 1890 eran libres por nacimiento.

En 1897, los británicos obligaron al sultán a abolir la esclavitud en Zanzíbar, declarando que carecía de validez legal. No obstante, esta fecha no puede considerarse el final definitivo, ya que el decreto no incluía a las concubinas. El tema resultaba demasiado delicado dentro de la cultura árabe para permitir la intervención británica. La élite árabe convenció a los funcionarios británicos de que, una vez liberadas, las mujeres esclavizadas sexualmente solo podrían ganarse la vida como prostitutas. Como consecuencia, los europeos las clasificaron como esposas, pero las dejaron completamente sometidas a sus amos. La única concesión fue que podían solicitar la libertad, aunque solo si existían pruebas de crueldad o violencia por parte de su propietario.

El final definitivo de la esclavitud, al menos en el plano oficial, llegó en 1909. Los británicos obligaron por fin al sultán a incluir a las concubinas en el decreto que abolía el sistema esclavista. Sin embargo, incluso después de eso, el tráfico de personas entre Zanzíbar y la península arábiga continuó. Hasta el final de la Primera Guerra Mundial, los propietarios árabes de esclavos en África Oriental seguían considerando a sus sirvientes como esclavos y los vendían en mercados clandestinos.

Según fuentes no oficiales, el comercio ilegal de esclavos pudo haber continuado hasta la década de 1960, cuando Zanzíbar vivió una de sus revoluciones más sangrientas. El sultán fue derrocado y miles de árabes huyeron a la península arábiga y a Europa. El 26 de abril de 1964, Zanzíbar se unió a Tanganica para formar una nueva nación: la República Unida de Tanzania.

El Museo de la Esclavitud en Stone Town: fragmentos de memoria de un pasado trágico

Hoy en día, el Museo de la Esclavitud de Stone Town es un monumento a aquellos tiempos brutales. La exposición incluye el lugar donde se encontraba el antiguo mercado de esclavos, junto con documentos históricos, fotografías y grabados que muestran los horrores del comercio de personas. Sin embargo, quizá la parte más sobrecogedora del museo sean las cámaras subterráneas, donde los cautivos, encadenados con pesadas grilletes, esperaban la apertura del mercado.

Bajo el museo hay más de veinte salas de este tipo, aunque la visita solo permite acceder a dos. Aun así, resulta suficiente para sumergirse en la atmósfera estremecedora del lugar y comprender con mayor profundidad la historia de Zanzíbar.

A la entrada del antiguo mercado de esclavos se alza un monumento que sobrecoge desde el primer vistazo. Los rostros condenados de las esculturas de piedra que representan a los esclavos africanos están inmovilizados en una expresión de dolor y desesperación insoportable. Lo que más impresiona es la cadena que une las estatuas entre sí: se dice que es original y que ha sido conservada desde aquellos tiempos terribles en los que el comercio de esclavos en Zanzíbar formaba parte de la vida cotidiana.

Cerca del antiguo mercado se encuentra la Catedral Anglicana, un monumento imponente que simboliza el fin de la esclavitud en Zanzíbar. Según algunos relatos, el corazón de David Livingstone está enterrado en los terrenos de la catedral, mientras que su cuerpo fue enviado al Reino Unido tras su muerte.

La esclavitud en Zanzíbar es, sin duda, una parte trágica de la historia. Sin embargo, también nos recuerda no solo la crueldad de la que es capaz el ser humano, sino también la increíble fortaleza del espíritu humano en la lucha por la libertad. Hoy, Zanzíbar simboliza tanto el sufrimiento del pasado como la renovación, un lugar donde la historia y la belleza conviven.

Todo el contenido en Altezza Travel se crea con conocimientos de expertos y una investigación exhaustiva, de acuerdo con nuestra Política Editorial.

Want to know more about Tanzania adventures?

Contact our team! We have been to all of the top destinations in this land. Our Kilimanjaro-based adventure consultants will gladly share our travel tips and help you plan the trip.