A finales del siglo XIX estalló en África Oriental un conflicto tan breve como sorprendente: la guerra anglo-zanzibarí de 1896. Imagina un ataque con drones modernos contra una legión romana: esa sería la mejor comparación con el bombardeo naval británico sobre el palacio del sultán, que duró solo 38 minutos. Un ejemplo histórico de destrucción total del adversario que marcó el rumbo del dominio colonial en África.

En este artículo conocerás la historia y los hechos de esta guerra, sus causas y las consecuencias que dejó tras de sí. Prepárate para un recorrido rápido por la guerra anglo-zanzibarí, donde las ambiciones imperiales chocaron con el deseo local de mantener la soberanía.

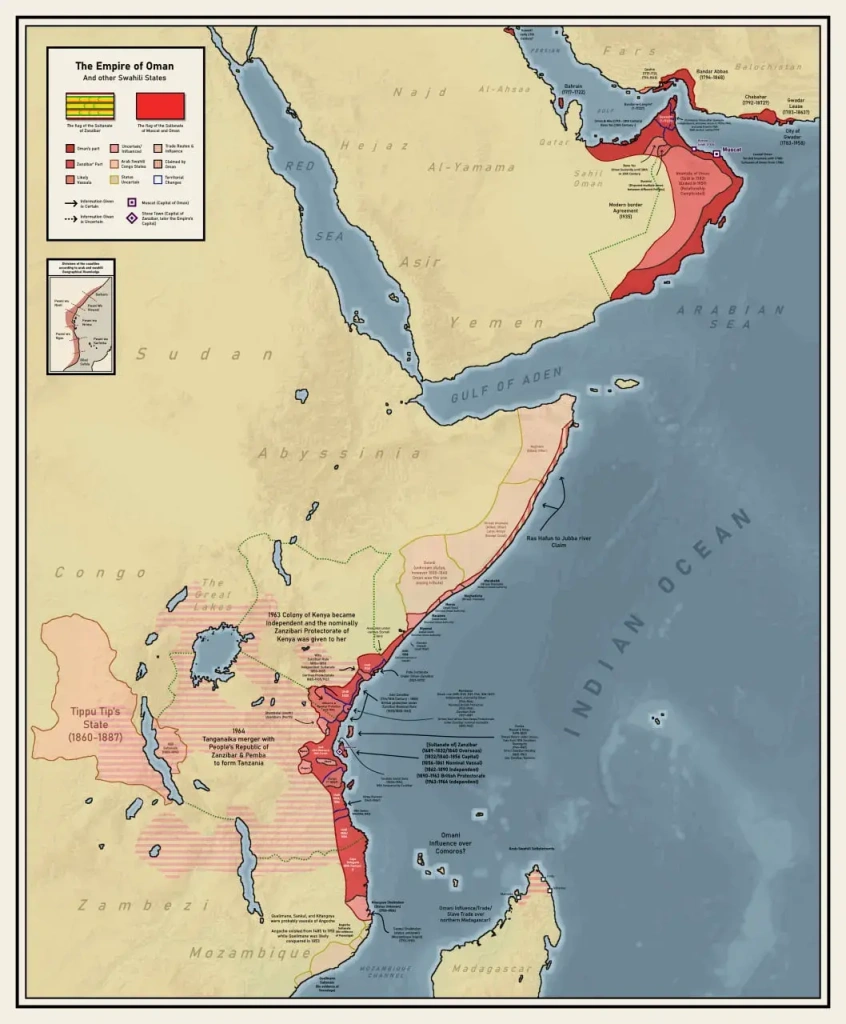

También repasaremos la breve historia del control omaní y británico en Zanzíbar, explicaremos cómo se desarrolló el conflicto y mostraremos cómo el reparto de África alteró por completo el mapa colonial.

Por último, terminaremos con una lista de los cinco lugares más interesantes relacionados con esta guerra que puedes visitar en Zanzíbar.

¿Dónde está Zanzíbar?

Zanzíbar es un archipiélago situado en las aguas turquesas del océano Índico, justo frente a la costa oriental de la actual Tanzania. La isla de Zanzíbar (oficialmente llamada Unguja) es la segunda más grande del archipiélago, solo superada por la isla de Pemba. En conjunto, Zanzíbar es una joya tropical de suaves colinas, paisajes pintorescos y una temperatura media anual de 25,7 °C.

El Zanzíbar omaní antes de la influencia británica

En 1498, el famoso explorador portugués Vasco da Gama fue el primer europeo en pisar Zanzíbar. Pocos años después, la isla pasó a formar parte del Imperio portugués. Los nuevos gobernantes europeos establecieron un sistema de gobierno dirigido por sultanes de Zanzíbar, que eran comerciantes suajilis de la élite local.

A comienzos del siglo XVIII, los portugueses fueron expulsados de la región por el Imperio omaní, que controlaba gran parte de la costa oriental africana, desde Mogadiscio hasta Kilwa, en la actual Somalia y el sur de Tanzania. Zanzíbar se convirtió así en una parte integrante del Imperio de Omán, administrada por hakims, o gobernadores locales.

Los sultanes y los hakims representaban los intereses de la población local, mientras que los colonizadores se centraban sobre todo en la explotación de recursos y el comercio. Tarde o temprano, esta diferencia entre los gobernantes extranjeros y los habitantes del lugar tenía que desembocar en un conflicto.

La economía colonial de Zanzíbar

El siglo XIX fue un periodo de prosperidad para Zanzíbar. En 1840, el Imperio omaní trasladó su capital oficial a Stone Town, en la isla de Zanzíbar. El clima cálido y soleado de esta isla del África oriental favoreció enormemente el cultivo y la exportación de clavo, especias y otros productos agrícolas.

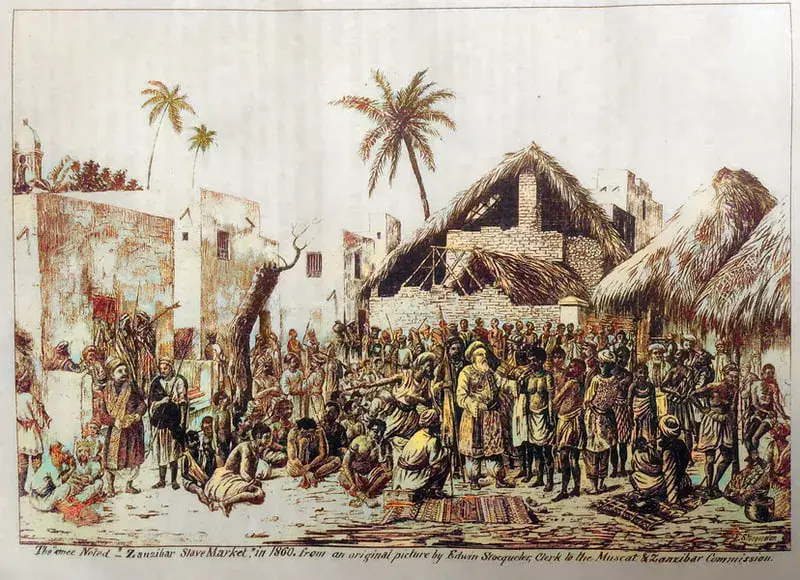

El auge de las plantaciones de clavo se basó en el trabajo esclavo y dio lugar a uno de los mayores mercados de esclavos de la época. La posición geográfica de Zanzíbar, en la intersección de las rutas marítimas que unían Oriente Medio, la India y el sudeste asiático, la convertía en un punto perfecto para el comercio. Comerciantes y caravanas de todo el mundo acudían a la isla en busca de esclavos y de recursos escasos muy apreciados por los consumidores europeos. Zanzíbar se fue integrando poco a poco en la primera economía verdaderamente globalizada del mundo.

Gracias a este éxito económico, la isla se independizó de Mascate y Omán en 1861, bajo el liderazgo del primer sultán de Zanzíbar, Majid bin Said.

El Imperio británico en Zanzíbar

Después de Estados Unidos, el Imperio británico mostró oficialmente su interés por Zanzíbar en 1841 al establecer un consulado en la isla. Más tarde se sumaron Francia y Alemania, aunque solo Gran Bretaña logró mantener relaciones amistosas e influencia sobre los sultanes de Zanzíbar entre 1870 y 1890. Durante este tiempo, tanto el sultán Barghash bin Said como su sucesor Khalifa bin Said impulsaron el desarrollo de infraestructuras y tomaron medidas para limitar el comercio de esclavos en la isla.

¿Cuál era el interés británico en Zanzíbar?

Gran Bretaña tenía varios motivos para establecer una presencia permanente en Zanzíbar. En el plano económico, controlar la isla aseguraba el monopolio sobre la producción mundial de aceite de clavo y sobre el comercio de esta valiosa especia, utilizada en la alimentación, la medicina y la perfumería. Además, Zanzíbar ofrecía una ubicación ideal para una base naval desde la que dominar las aguas del océano Índico oriental y la costa africana.

Los británicos también querían proteger a los indios británicos y a otros súbditos del Imperio frente a su posible implicación en el comercio ilegal de esclavos, que seguía activo en la región. Por último, controlar este punto estratégico —cruce de importantes rutas comerciales y puerta de acceso al interior africano rico en recursos— permitía frenar la expansión alemana en África.

Los tratados anglo-alemanes en África Oriental

La transformación formal de Zanzíbar en colonia británica se derivó del Tratado de Heligoland-Zanzíbar. La colonización oficial coincidió con el auge de una nueva ideología imperial impulsada por John Ruskin, que presentaba a Gran Bretaña como una potencia “civilizadora” a escala mundial. El tratado marcó el inicio de un conflicto de intereses entre las élites locales y las políticas coloniales británicas, sentando las bases de futuras tensiones.

El Tratado de Heligoland-Zanzíbar siguió al Acuerdo anglo-alemán de 1886, que definía las respectivas esferas de influencia en la región. Ambas potencias se comprometieron a no intervenir en los territorios de la otra. Gran Bretaña respaldó los territorios arrendados de Dar es Salaam y Pangani, controlados por el sultán Barghash bin Said. A cambio, Alemania reconoció la soberanía de Zanzíbar. Antes de su colonización formal, la isla tenía el estatus de protectorado británico. Lo más importante es que el cónsul británico obtuvo el derecho de vetar a los candidatos al trono del sultán.

¿Cómo comenzó la guerra?

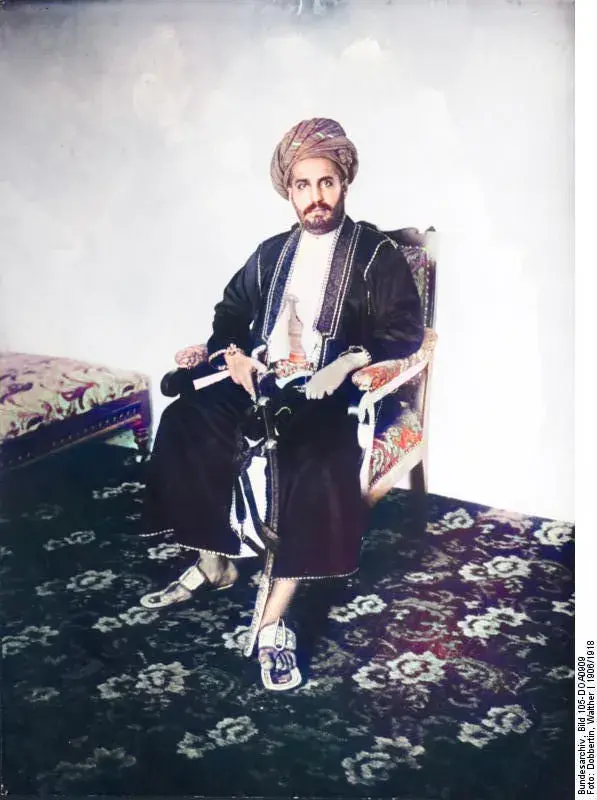

La guerra anglo-zanzibarí fue consecuencia directa de la lucha por la sucesión tras la muerte del sultán Hamad bin Thuwaini, aliado de los británicos, el 25 de agosto de 1896. Se cree que fue envenenado por su sobrino Khalid bin Barghash. Las autoridades británicas intervinieron y vetaron la candidatura de Khalid al trono, temiendo su posible alianza con los alemanes y su posición favorable a la esclavitud.

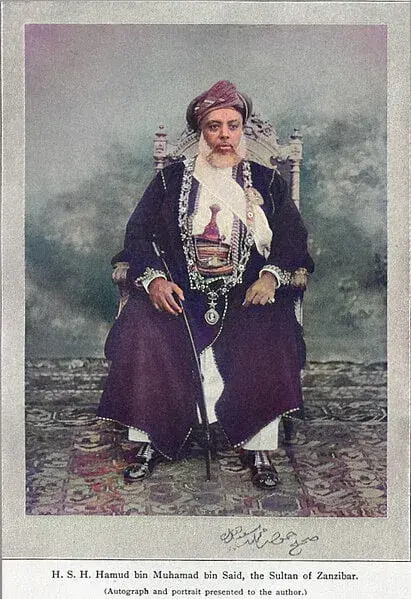

El agente diplomático británico Arthur Hardinge insistió en que el nuevo sultán debía ser Hamoud bin Muhammed. Sin embargo, Khalid se hizo con el poder sin la aprobación británica. Se proclamó sultán de Zanzíbar y tomó el control del palacio y del harén del sultán.

Khalid bin Barghash se convirtió en símbolo de la resistencia frente a la injerencia europea. Contó con el apoyo de miembros de la élite árabe que se oponían a la abolición del lucrativo comercio de esclavos. Parte de la población de Zanzíbar también respaldó a Khalid, pues rechazaba la influencia británica en sus tradiciones, su política y su cultura. Además, consiguió reunir a unos mil hombres armados leales al sultán fallecido y organizar una revuelta.

El fracaso diplomático. La solución pacífica resultó inútil

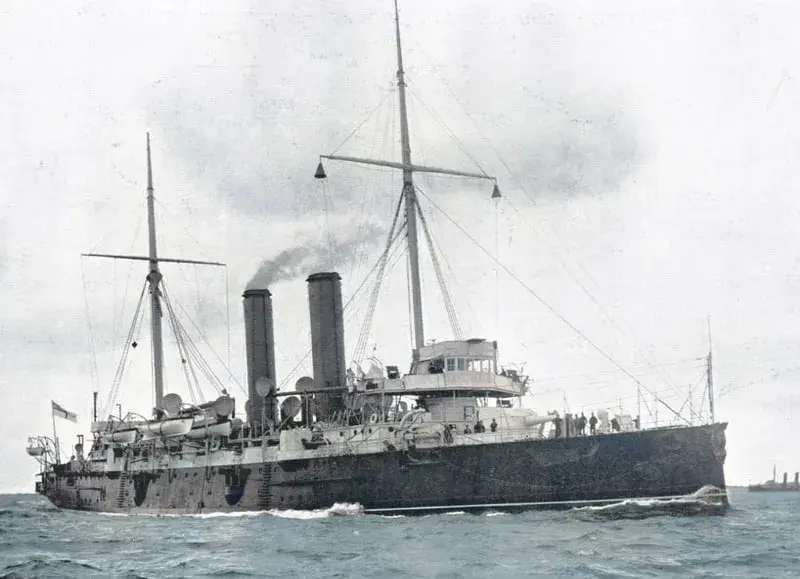

A finales del siglo XIX, Gran Bretaña era el principal centro mundial de comercio y finanzas, y la Royal Navy la flota más poderosa del planeta. Con un dominio marítimo sin rival, los británicos fueron de los primeros en emplear la llamada diplomacia de cañonera para defender sus intereses nacionales.

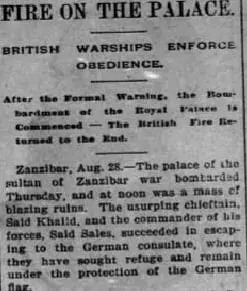

Para poder actuar contra el usurpador, el cónsul británico Basil Cave necesitaba la autorización del gobierno británico. Khalid bin Barghash recibió varios ultimátums en los que se le instaba a abandonar el palacio del sultán, pero los rechazó todos.

La aprobación para el uso de la fuerza llegó por telégrafo desde Londres. El último ultimátum británico expiró a las 9:00 del 27 de agosto. Stone Town estaba a punto de presenciar la guerra más corta de la historia registrada. El conflicto duró entre 38 y 45 minutos, según las fuentes, y fue precedido por este intercambio de mensajes entre Khalid bin Barghash y Basil Cave:

«No tenemos intención de arriar nuestra bandera y no creemos que se atrevan a abrir fuego contra nosotros», escribió Khalid bin Barghash al cónsul.

«No queremos abrir fuego, pero si no obedece nuestras órdenes, lo haremos sin dudar», respondió Basil Cave.

Las fuerzas británicas frente a los partidarios del sultán

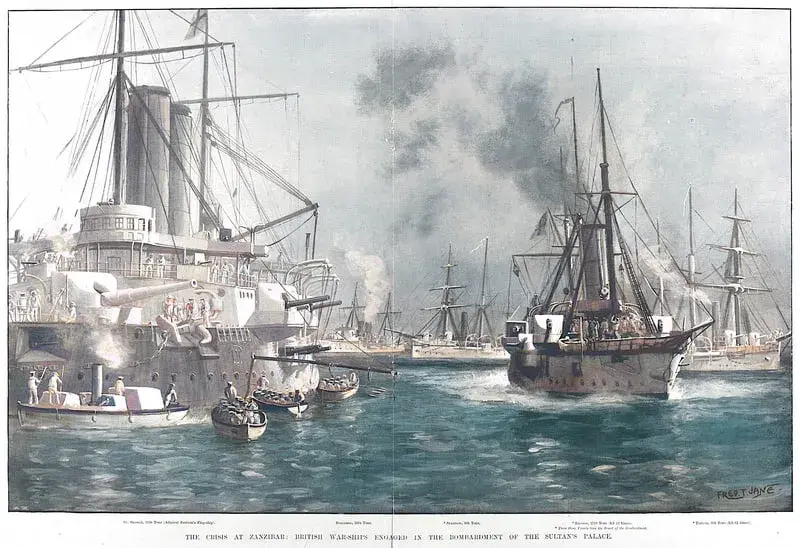

La fuerza naval británica estaba bajo el mando del contralmirante Harry Rawson, el brigadier general Lloyd Mathews y el teniente Arthur Edward Harington Raikes. Unos 150 marines y marineros británicos se encontraban a bordo de cinco buques de guerra: los cruceros HMS Philomel y HMS St. George, y tres cañoneras —HMS Racoon, HMS Thrush y HMS Sparrow. A ellos se unieron unos 900 askaris zanzibaríes leales a los británicos.

Las fuerzas del sultán estaban dirigidas por Khalid bin Barghash. Contaban con unos 2800 hombres armados con fusiles y mosquetes anticuados, además de 700 askaris que protegían a su nuevo sultán. Su artillería consistía únicamente en obsequios de potencias extranjeras: cuatro piezas de artillería, una batería costera, varias ametralladoras Maxim, una Gatling, un cañón de bronce del siglo XVII y dos cañones de campaña de 12 libras.

Los rebeldes incluso disponían de una pequeña flota: el buque insignia HHS Glasgow, regalo de la reina Victoria construido en 1878, dos embarcaciones menores y una balandra de madera.

¿Cómo se desarrolló la guerra más corta de la historia?

Khalid bin Barghash se atrincheró con sus hombres en el palacio. El capitán Saleh, de la guardia del palacio, apuntó la artillería y las ametralladoras hacia los buques británicos. Cuando el ultimátum expiró a las 9:00, el intenso bombardeo con proyectiles explosivos comenzó a las 9:02. En cuestión de minutos, las fuerzas de la Royal Navy lanzaron un ataque devastador: 500 proyectiles, 4100 disparos de ametralladora y 1000 de fusil cayeron sobre el Palacio Real y el harén.

La artillería defensiva fue rápidamente neutralizada, el HHS Glasgow quedó destruido por el fuego del HMS St. George y el palacio fue reducido a escombros. Hacia las 9:37 o 9:45 de la mañana, Khalid bin Barghash se rindió. Las fuerzas del sultán sufrieron unas 500 bajas, frente a un solo marinero británico herido por accidente. La diferencia en las cifras no resulta sorprendente: algunos defensores zanzibaríes llegaron a enfrentarse montados en bicicletas.

Consecuencias de la guerra

El desafortunado usurpador huyó y buscó refugio en el Consulado alemán, ya que este no entregaba prisioneros políticos. Las autoridades alemanas temían violar los protocolos diplomáticos durante la evacuación de Khalid bin Barghash. Los marineros de la Marina Imperial Alemana lo trasladaron en barco, asegurándose de que no pisara suelo británico. El consulado alemán logró así una misión casi imposible. Khalid fue exiliado a Dar es Salaam, en el continente africano, y nunca regresó.

Mientras tanto, Hamoud bin Mohammed, favorable a los británicos, ascendió al trono de Zanzíbar como sexto sultán. Abolió la esclavitud e inició un proceso lento pero positivo de emancipación.

Importancia de la guerra

Desde un punto de vista histórico, un conflicto tan breve tiene poca relevancia más allá de su valor simbólico como la guerra más corta de la historia. Sin embargo, demostró el poder de la Royal Navy y la eficacia de la diplomacia de cañonera británica. También puso de manifiesto la enorme brecha tecnológica entre los estados africanos colonizados y las potencias europeas.

En el plano político, el uso de la fuerza bruta para sofocar los movimientos independentistas en África avivó el debate anticolonial y estimuló nuevos movimientos en todo el continente. En el ámbito económico, las estructuras impuestas por los británicos en Zanzíbar sembraron las bases de futuras desigualdades y del subdesarrollo, lo que más tarde dificultó la consolidación de la soberanía poscolonial. El resultado más destacado fue social: la abolición de la esclavitud otorgó una mayor libertad a los habitantes de Zanzíbar.

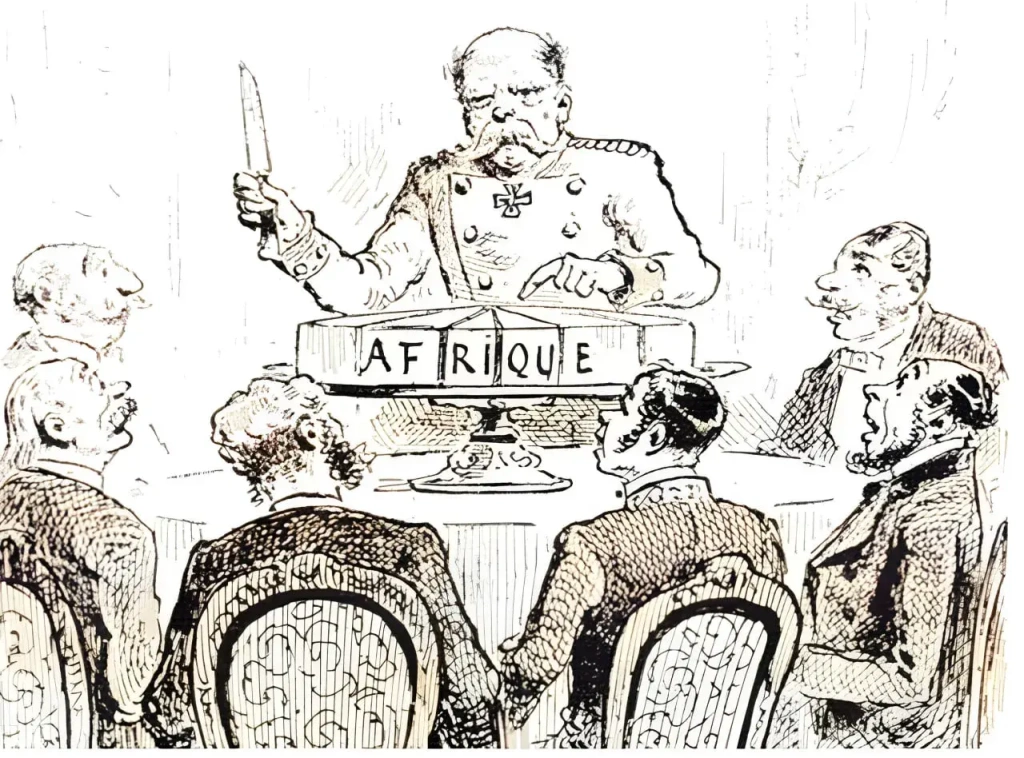

La guerra anglo-zanzibarí: un episodio menor del reparto de África

La Conferencia Colonial de Berlín de 1884-1885 reunió a las potencias imperiales con el objetivo declarado de poner fin a la esclavitud y establecer las esferas de influencia en África, el llamado sistema de tratados. La competencia por las colonias africanas entre los imperios británico, francés, alemán, belga, español, portugués e italiano estuvo motivada por la recesión económica mundial que afectaba al capitalismo europeo y por el aumento del proteccionismo. Todas las potencias buscaban nuevos mercados y territorios que explotar para obtener materias primas con las que alimentar sus industrias.

Como resultado de aquella conferencia, unas 10 000 entidades tribales y reinos africanos fueron repartidos entre las potencias europeas. Lord Salisbury describió el reparto de África como “trazar líneas en un mapa”. Solo los antiguos reinos de Etiopía y Liberia conservaron su independencia, gracias en parte a sus relaciones especiales con Estados Unidos.

La guerra anglo-zanzibarí no constituye un episodio central del reparto de África, pero incluso un conflicto tan breve refleja las dinámicas del imperialismo europeo. Las exigencias británicas fueron puramente imperiales y provocaron el enfrentamiento, mientras que las élites locales luchaban por mantener su independencia.

Tras las huellas de la guerra de Zanzíbar de 1896

¿Quieres visitar el lugar de la guerra más corta de la historia y revivir la experiencia de las fuerzas reales o de los defensores del palacio? Aquí tienes una lista de lugares que no puedes perderte:

1. Stone Town: el epicentro del conflicto y corazón de Zanzíbar, hoy declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Sus calles estrechas, edificios de piedra y marcas de bala del bombardeo conservan una atmósfera auténtica.

2. Casa de las Maravillas (Beit al-Ajaib): antiguo palacio del sultán, restaurado tras los daños del bombardeo. Hoy alberga el Museo Nacional de Zanzíbar, con exposiciones sobre la historia del país y objetos originales del conflicto.

3. Museo del Memorial de la Paz: situado en el edificio del antiguo Consulado británico en Stone Town, ofrece una visión completa de la guerra mediante exposiciones, fotografías, documentos y objetos históricos.

4. Isla de Chumbe: fue un refugio popular para la élite de Zanzíbar. Durante la guerra, los británicos instalaron allí una estación de señales. Hoy es una zona marina protegida muy apreciada por los buceadores. Si te gusta el buceo, consulta nuestra guía de los mejores lugares para bucear en Tanzania.

5. Tumba del sultán Khalid bin Barghash: se encuentra en Matondoni, un pueblo de la costa oriental de Zanzíbar, donde descansan los restos del último sultán involucrado en el conflicto.

Todo el contenido en Altezza Travel se crea con conocimientos de expertos y una investigación exhaustiva, de acuerdo con nuestra Política Editorial.

Want to know more about Tanzania adventures?

Contact our team! We have been to all of the top destinations in this land. Our Kilimanjaro-based adventure consultants will gladly share our travel tips and help you plan the trip.